#22 ゼロから学ぶ ” 彦根仏壇 ひこねぶつだん(滋賀県)” の歴史・特徴・魅力・体験場所

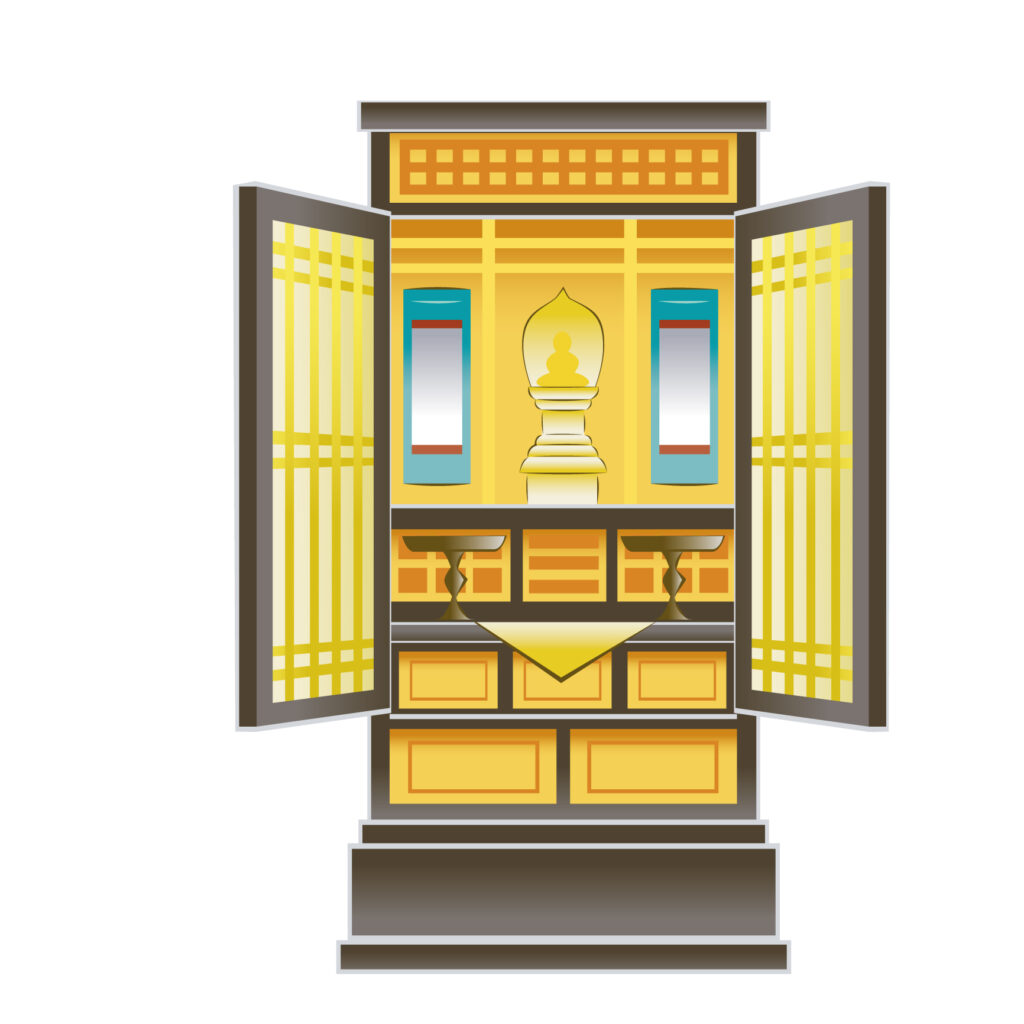

仏間に輝く大型の豪華絢爛な金仏壇が特徴である

前回は#21 一位一刀彫(岐阜県)について詳しくみてきましたが、今回は彦根仏壇について、ひげ先生とヒコ君との会話より、具体的にチェックしてみましょう

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり

ヒコ君、こんばんは。ひげ先生こと当ブログの管理人です

ひげ先生、おしまいやす!(こんばんは!)

彦根仏壇が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

彦根仏壇は1975年(昭和50年)5月10日に経済産業大臣より指定を受け、彦根仏壇事業協同組合が産地組合だったね

彦根仏壇事業協同組合ですね

彦根仏壇の産地組合がある市町村と観光スポット

彦根市(ひこねし)は滋賀県東部にあり、彦根仏壇事業協同組合が所在する市です

彦根市(ひこねし)とは

滋賀県東部に位置し、びわ湖と鈴鹿山系に囲まれた豊かな自然に恵まれている。また「ひこにゃん」や「鳥人間コンテスト選手権大会」が広く知られている

ひこにゃんはご当地マスコットキャラクターね!

東京から彦根市の行き方は新幹線がおすすめです

東海道新幹線ですね!

そうですね!

東京駅→米原駅 (東海道新幹線:約2時間10分)

米原駅→彦根駅 (JR:約5分) となります

新幹線さえ乗れば気軽に行けそうですね

また彦根市は彦根城(ひこねじょう)という見どころもあります

彦根城(ひこねじょう)とは

江戸時代初期に築城された彦根藩の井伊氏の居城。現存する12天守の1つに数えられ、国宝である天守を有する

現存する数少ないうちの一つのお城なのですね!

彦根仏壇の歴史・特徴・魅力

その彦根城を有する彦根市における彦根仏壇の歴史について見てみましょう

仏壇ってどういう歴史があるのだろうか

はじまりは江戸時代17世紀の中ごろ彦根藩により、武具をつくる職人、漆塗りの職人、木工や彫金などの細工を行う職人を集めました

そこで仏壇を作ったのですか?

当時の彦根藩は平和な世の中であったため、武具を作る必要がなく、その代わりに仏壇や仏具づくりをすすめたようです

仕事を与えたのですね!

そうですね!彦根藩の城下町には、“七曲がり”という曲がり角をつくり、敵の侵攻を遅らせていた道筋があり、その周りには職人たちが多く、その者たちは仏壇づくりで生計を立てるようになりました

武具から仏具に変化していったのですね

その後、藩によって仏壇づくりが保護され、仏教の広まりとともに発展していきました

仏教には仏壇のイメージがありますものね

彦根仏壇は分業制がとられており、七職(ななしょく)と呼ばれております

七職とは具体的にどういった職人でしょうか?

七職(ななしょく)とは

七職は7つの工程をそれぞれの担当がいて、木地師(きじし)・宮殿師(きゅうでんし)・彫刻師(ちょうこくし)・漆塗師(うるしぬりし)・金箔押師(きんぱくおしし)・錺金具師(かざりかなぐし)・蒔絵師(まきえし)のこと

| 工程 | 内容 |

| 木地師(きじし) | ヒノキやスギの木で仏壇の枠組みをつくる |

| 宮殿師(きゅうでんし) | 仏壇の内部につける屋根まわりをつくる |

| 彫刻師(ちょうこくし) | 欄間などを彫り刻んでつくる |

| 漆塗師(うるしぬりし) | 木地へ均一に漆塗りをほどこす |

| 金箔押師(きんぱくおしし) | 金箔を内部にほどこす |

| 錺金具師(かざりかなぐし) | 真鍮に彫金をおこない装飾をほどこす |

| 蒔絵師(まきえし) | 金粉・銀粉・青貝などで蒔絵をほどこす |

色々な工程を経て仏壇が作られていくのですね

仏壇1本に1,000枚ほどの金箔がほどこされるようです

豪華絢爛な仏壇の完成ですね!

そうですね!また高価な仏壇は分解修理が可能で、代々受け継がれております

大きい仏壇を置く場所が・・・

近年では、置き場所を考慮した小型に作り変えることもできますよ!

仏壇って自由自在に作り替えられるのですね

彦根仏壇のこと少しは知ることができましたか?

はい!仏壇がつくらた歴史を知れて良かったです

ただ彦根仏壇の状況は厳しく、生産額はピーク時の3分の1以下に落ち込んでしまっています

彦根城の観光ついでに彦根仏壇の体験とかできるところってありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!

彦根仏壇の体験場所

| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |

| 井上仏壇店 | 金箔押し・蒔絵・漆箸研ぎ | http://www.inouebutudan.com/ |

彦根仏壇の歴史や工芸体験の情報有難うございました

彦根仏壇の“製品開発戦略の本”が売られていますので良かったらぜひ!

良い本ですね!

本日はおせんどさん!(おつかれさまでした!)

はい、それでは#22 彦根仏壇(ひこねぶつだん)についてのお話はここまで

次回は#23 高山茶筌(たかやまちゃせん)を見ていきましょう

(参考)

・47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

・調べる!47都道府県 伝統工芸で見る日本(同友館)

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり