#16 ゼロから学ぶ " 加賀友禅 かがゆうぜん(石川県)" の歴史・特徴・魅力・体験場所

茶会や祝いの席にふさわしい品のある染め物

前回は#15 井波彫刻(富山県)について詳しくみてきましたが、今回は加賀友禅について、ひげ先生とかが君との会話より、具体的にチェックしてみましょう

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり

かが君、こんにちは。ひげ先生こと当ブログの管理人です

ひげ先生、こんにちわ!

めっちゃ眠いぞいや。(めっちゃ眠いよ。)

あら!?寝ないように頑張ろう

今回は、石川県の加賀友禅(かがゆうぜん)を紹介したいと思います

はい!加賀友禅は有名ですよね

加賀友禅が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

加賀友禅は1975年(昭和50年)5月10日に経済産業大臣より指定を受け、加賀友禅染色協同組合が産地組合だったね

加賀友禅染色協同組合ですね

加賀友禅の産地組合がある市町村と観光スポット

加賀友禅染色協同組合は金沢市(かなざわし)にあります

金沢市(かなざわし)とは

石川県のほぼ中央に位置する市。石川県の県庁所在地であり、中核市に指定されている

東京からはどうやって行くのだろう?

東京から金沢市の行き方ですが、新幹線がおすすめです

2015年に開通されたのですよね!

トータル所要時間は約2時間30分で着くことができます

東京駅→ 金沢駅(北陸新幹線:約2時間32分)

新幹線に乗ればあっという間に着きますね

また金沢には日本屈指の名庭園である兼六園(けんろくえん)があります

兼六園(けんろくえん)とは

延宝4年(1676)、加賀藩5代藩主前田綱紀(つなのり)が金沢城に面する傾斜地に別荘を建て、その周辺を庭園にした。国の特別名勝に指定

兼六園(けんろくえん)の紅葉も見応えありますよね

加賀友禅の歴史・特徴・魅力

兼六園をもつ石川県(旧:加賀国)にある加賀友禅の歴史について見ていきましょう

加賀友禅のはじまりってどういった内容だろう

加賀友禅の源流は室町時代の15世紀の中頃になります

室町時代ですか!?

そうですね!

梅の木(うめのき)の皮と根で作った染料で染める梅染(うめぞめ)が時代とともに変化しました

梅の木(うめのき)とは

バラ科サクラ属の落葉高木

梅の木で染め上げていたのですね

加賀の御国染(おくにぞめ)と呼ばれ人気となりました

どんな技法がありますか?

御国染(おくにぞめ)には黒系統の染色法である兼房染(けんぼうぞめ)や図案化した花や松竹梅などで家紋を囲み、

繊細で美しい彩色を施した洒落紋である色絵紋(いろえもん)などの技法が確立され始めたそうです

色々な技法があるのですね

江戸時代中期には京都で友禅染のデザインの祖となった宮崎友禅斎(みやざきゆうぜんさい)が金沢に戻り、

加賀御国染を発展させ、加賀友禅を生み出しました

加賀独特の美を生み出したのですね

加賀友禅の特徴は、ありのままに表現された草花の柄になります

素敵な柄が多いですよね!

加賀五彩(かがごさい)を基調とした落ち着きのある色調があります

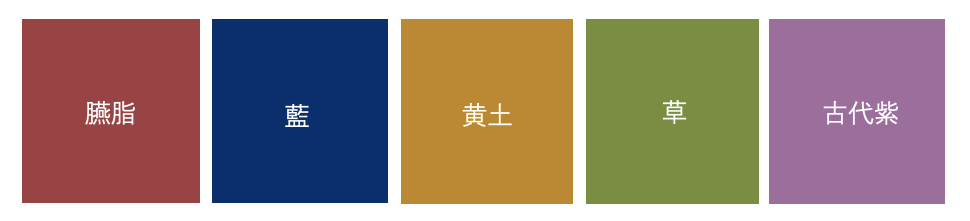

加賀五彩(かがごさい)とは

臙脂(えんじ)、藍、黄土(おうど)、緑、古代紫の5色

綺麗な色ですね!

また色は濃く中心を渋く染める“外ぼかし”や虫が葉を食べたかのような墨を用いていくつかの点で描かれる“虫食い”などの技法を用いて細部まで描かれます

巧みな配色による写実な美が特徴ですね。

最近では、和小物から商業施設の内装や金沢駅(かなざわえき)まで用いられるようになりました

金沢駅(かなざわえき)とは

石川県金沢市木ノ新保町にある駅

その技術を体験できるところってありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!

加賀友禅の体験場所

| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |

| 加賀友禅会館 | 手描き体験(ハンカチ) 型染め体験(ハンカチ) 型絵染め体験(ハンカチ) 型絵染め体験(トートバッグ) | http://www.kagayuzen.or.jp/experience/ |

| 加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森 | 型染体験 | https://www.yunokuni.jp/mori/experience/katazome/ |

| 加賀友禅工房 長町友禅館 | 彩色体験 街着体験 着装体験 | http://www.kagayuzen-club.co.jp/experience/index.html |

| 友禅空間 工房久恒 | 彩色体験 | https://www.kagayuuzen.jp/ |

有り難いご講義で眠気もフッっ飛びました

ひげ先生、あんやと!(ありがとう!)

加賀友禅の“反物”が売られていますので良かったらぜひ!

なんて綺麗な反物なのでしょうか!欲しい

はい、それでは#16 加賀友禅(かがゆうぜん)についてのお話はここまで

次回は#17 九谷焼(くたにやき)を見ていきましょう

(参考)

調べる!47都道府県 伝統工芸で見る日本(同友館)

47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり