#38 ゼロから学ぶ " 村上木彫堆朱 むらかみきぼりついしゅ(新潟県)" の歴史・特徴・魅力・体験場所

使いこむほど鮮やかな色になり落ち着いた艶が出るのが特徴

前回は#37 置賜紬(山形県)について詳しくみてきましたが、今回は村上木彫堆朱について、ひげ先生とむらお君との会話より、具体的にチェックしてみましょう

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり

目次

むらお君、おはようございます。ひげ先生こと当ブログの管理人です

ひげ先生、よろしくお願いします!

村上木彫堆朱が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

村上木彫堆朱は1976年(昭和51年)2月26日に経済産業大臣より指定を受け、村上堆朱事業協同組合が産地組合でしたね

村上堆朱事業協同組合かぁ

村上木彫堆朱の産地組合がある市町村と観光スポット

村上堆朱事業協同組合は、村上市(むらかみし)にあります

村上市(むらかみし)とは

新潟県の最北に位置し、山形県との県境に位置する日本海に面したまち

村上市は東京からどうやっていくのでしょうか?

東京から村上市への行き方ですが、新幹線+JRがおすすめです

具体的にはどういったルートでしょうか?

トータル所要時間は約2時間30分で着くことができます

東京駅 → 新潟駅(上越新幹線 とき:約1時間40分)

新潟駅 → 村上駅(JRいなほ 特急:約50分)

新幹線から乗り継いで、新潟駅から1本で行けるのは便利ですね

また、村上市には、村上城跡(むらかみじょうあと)という観光スポットがあります

村上城跡(むらかみじょうあと)とは

新潟県村上市にあった平山城(ひらやまじろ)で国指定の史跡。16世紀初頭に小泉庄の領主本庄時長によって築かれた城郭建造物は現存しないが、竪堀などの遺構は現存する

城が好きな人には良いスポットですね

村上木彫堆朱の歴史・特徴・魅力

その村上城跡がある村上市における、村上木彫堆朱の歴史について見ていきましょう

木彫堆朱ってどういった歴史があるのだろうか?

はじまりは室町時代中期の15世紀初めに、京都の漆器職人が寺院建築のために村上をおとずれ、中国の堆朱(ついしゅ)をまねて生み出した木彫りに漆を塗る技法が伝わったとされている

堆朱(ついしゅ)って何ですか?

堆朱(ついしゅ)とは、朱色の漆を何回も塗りこみ、文様を彫刻したものをさします

文様を彫刻したものなのですね!

江戸時代後期の19世紀初めに、村上藩の武士が堆朱の技術を藩内に広め、技術を高めていきました

武士が広めていったのですね

その後、江戸の名工といわれる有磯周斎(ありいそしゅうさい)が鎌倉彫を改良して、現在の村上堆朱の基礎を築きあげました

鎌倉彫の技術も取り入れているのですね!

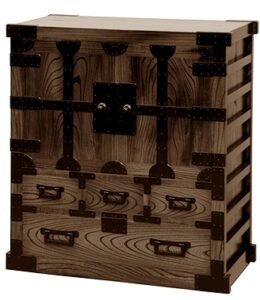

製造においての材料としては、天然のトチノキやホオノキを使って木地を作ります

トチノキとは

ムクロジ科トチノキ属の落葉広葉樹

ホオノキとは

モクレン科ホオノキ属の落葉広葉樹

木地(きじ)とは

木などで形作った器のこと

まずは木地を作っていくのか

村上木彫堆朱の漆塗り技法

木地作りの後におこなう漆塗の手法は大きく6種類あります

村上木彫堆朱の塗り技法とは

| 技法 | 内容 |

| 堆朱(ついしゅ) | 上塗りに朱の顔料を漆に練り混ぜて塗る |

| 堆黒(ついこく) | 上塗りに黒呂色(くろろいろ)の漆を塗る |

| 朱溜塗(しゅだめぬり) | 透漆を通して赤色が透けてみえる溜漆(ためぬり)を塗り重ねる |

| 金磨塗(きんまぬり) | 上塗りに色漆を塗り、金箔を貼り、さらに色漆を塗り、磨きあげる |

| 色漆塗(いろうるしぬり) | 上塗りに数色の色漆を用いて塗る |

| 三彩彫(さんさいぼり) | 漆下地をおこない、色漆(朱、黄、緑)を塗り、黒呂色(くろろいろ)仕上げの後に、彫刻をほどこす |

色々な漆の塗り技法があるのですね

これらの技法により彫刻をより引き立て落ち着いた艶がでます

その技術を体験できるところってありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!

村上木彫堆朱の体験場所

| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |

| 村上木彫堆朱会館 | ・急須台 ・箸 | https://www.sake3.com/tsuishu/27 |

村上木彫堆朱の歴史や工芸体験の情報有難うございました

村上木彫堆朱の“ぐい呑”が売られていますので良かったらぜひ!

おしゃれなぐい呑ですよね!

はい、それでは#38 村上木彫堆朱(むらかみきぼりついしゅ)についてのお話はここまで

次回は#39 松本家具(まつもとかぐ)を見ていきましょう

(参考)

・47都道府県・伝統工芸百科(丸善出版)

・調べる!47都道府県 伝統工芸で見る日本(同友館)

・伝統工芸のきほん2 ぬりもの(理論社)

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり