#6 ゼロから学ぶ " 信州紬 しんしゅうつむぎ(長野県)" の歴史・特徴・魅力・体験場所

親から孫の代まで3代に渡り着ることができると言われる

前回は#5 高岡銅器(富山県)について詳しくみてきましたが、今回は信州紬について、ひげ先生としん子ちゃんとの会話より、具体的にチェックしてみましょう

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり

しん子ちゃん、こんにちは。ひげ先生こと当ブログの管理人です

ひげ先生、おはよーござんす

(おはようございます)

それでは今回、長野県の信州紬(しんしゅうつむぎ)を紹介したいと思います

やくやくありがとう!

(わざわざありがとう!)

信州紬が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

信州紬は1975年(昭和50年)2月17日に経済産業大臣より指定を受け、長野県織物工業組合が産地組合だったね

信州は長野県ですね

信州紬の産地組合がある市町村と観光スポット

信州紬の産地組合は長野県の松本市(まつもとし)にあります

松本市(まつもとし)とは

長野県の中信地方に位置する市

何か松本市で有名なものはありますか?

松本城公園(まつもとじょうこうえん)ですね

松本城公園(まつもとじょうこうえん)とは

歴史情緒あふれる国宝松本城の公園。城郭は、現存する五重六階の木造天守としては日本最古

日本最古って響きがいいですね!

信州紬の歴史・特徴・魅力

信州紬の始まりは、奈良時代に織られていた絁(あしぎぬ)が起源です

絁(あしぎぬ)とは

日本の古い絹織物の一種で、奈良の正倉院に現存するものがある

奈良時代って何年ぐらいのお話でしょうか?

奈良時代は710年-784年のことを指します

かなり昔のお話なのですね

そうなんです!そこから信州紬になるまでに長い月日が経ちます

歴史があるんですね!

そこから江戸時代の初期に各藩が競い合いながら、産業政策として養蚕を奨励しました

たまには競い合いも大事ですね

この頃から生糸(きいと)や真綿(まわた)の手紡ぎ糸(てつぎいと)を利用した紬織物は、農家の副業として織られ始めました

生糸(きいと)とは

蚕の繭(まゆ)から取ったままで、手を加えていない糸

真綿(まわた)とは

まゆを引き延ばして作った綿

手紡ぎ糸(てつぎいと)とは

機械ではなく糸車を使い、手で糸を紡いでいく手法のことです

もともとは副業だったんですね

やがて信州の全域が紬の産地として栄えました

全域まで広がったのですね

そしてこの地域は草木染材が豊富に自生していたことから、草木染め(くさきぞめ)の技法も普及します

草木染め(くさきぞめ)とは

果実や植物などの天然染料を使った染め方のことをいいます

天然染料って素敵だわ!

信州紬が商品化されたのは大正末期ですが、紬織物の生産は下火になってしまいます

浮き沈みがあったんですね

自治体の振興策のおかげもあり、県下全域にわたって生産が息を吹き返しました

関係者皆さんで力を合わせて頑張ってんですね!

そうなんです!

信州紬は高級反物として地位を築くことができました

どういった特徴がありますか?

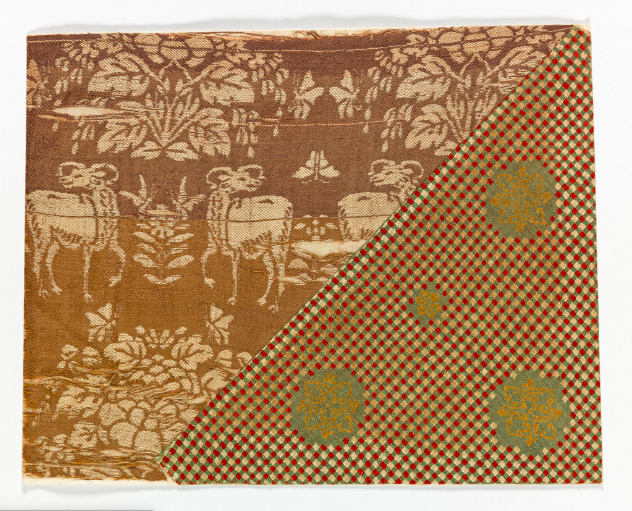

色格調高い染め技術と渋い光沢が「信州紬」の大きな特徴です

織り方でも何かありますか?

手足で動かす手機(てばた)で織るため、一反一反に織られる方の繊細さが表れます

職人の手仕事ってかっこいいですよね

あと100%天蚕糸で織った天蚕紬はここだけの特産品です

その技術を体験できるところはありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!

信州紬の体験場所

| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |

| 小岩井紬工房 | 織りのワークショップ | http://www13.ueda.ne.jp/~koiwai-tsumugi/ |

織りのワークショップいいですね!

信州紬の“帯”が売られていますので良かったらぜひ!

ひげ先生、おつかいな!(おつかれさまでした!)

はい、それでは#6 信州紬(しんしゅうつむぎ)についてのお話はここまで

次回は#7 木曽漆器(きそしっき)を見ていきましょう

(参考)

伝統工芸の基本4 布(理論社)

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり