#52 ゼロから学ぶ " 内山紙 うちやまがみ(長野県)" の歴史・特徴・魅力・体験場所

コウゾ100%により強くて通気性や保温力に優れているのが特徴

前回は#51 甲州水晶貴石細工(山梨県)について詳しくみてきましたが、今回は内山紙について、ひげ先生とうちお君との会話より、具体的にチェックしてみましょう

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり

うちお君、よろしくお願いします。ひげ先生こと当ブログの管理人です

ひげ先生、宜しくおねがいします!

内山紙が伝統的工芸品に指定された年月日と産地組合

本日ご紹介の内山紙は1976年(昭和51年)6月2日に経済産業大臣より指定を受け、内山紙協同組合が産地組合でしたね

内山紙協同組合ですね

内山紙の産地組合がある市町村と観光スポット

内山紙協同組合は、飯山市(いいやまし)にあります

飯山市(いいやまし)とは

長野県のもっとも北に位置し、市の中心を千曲川(ちくまがわ)が縦断する田園地帯である

以前にも飯山市の伝統的工芸品が取り上げられていたのを見ましたよ

その通りです!飯山仏壇があります

東京からはどのようにして行きますか?

東京から飯山市への行き方ですが、新幹線がおすすめです

具体的にはどういったルートになりますでしょうか?

トータル所要時間は約2時間00分で着くことができます

東京駅→飯山駅(北陸新幹線はくたか:約 1 時間 50 分)

東京駅から直通があるのですね!

また、飯山市には、菜の花公園(なのはなこうえん)という観光スポットがあります

菜の花公園(なのはなこうえん)とは

長野県飯山市瑞穂の千曲川のほとりに広がる公園で、5月には菜の花、8月にはひまわりが咲く絶景スポット

とても素敵な景色ですね

内山紙の歴史・特徴・魅力

その菜の花公園がある飯山市における、内山紙の歴史について見ていきましょう

紙の歴史って気になりますねぇ

はじまりは江戸時代前期の17世紀に内山村の萩原喜右ヱ門が、美濃国で製法を学び、帰郷して作られたとされています

美濃国は岐阜県ですね

明治時代に動力が導入され、広く紙が漉かれるようになり、戸籍台帳など官公庁にも使われるようになりました

どんどん広まっていったのですね

ただ洋紙の普及により、生産が減ってしまいました

洋紙は大量生産できますからねぇ

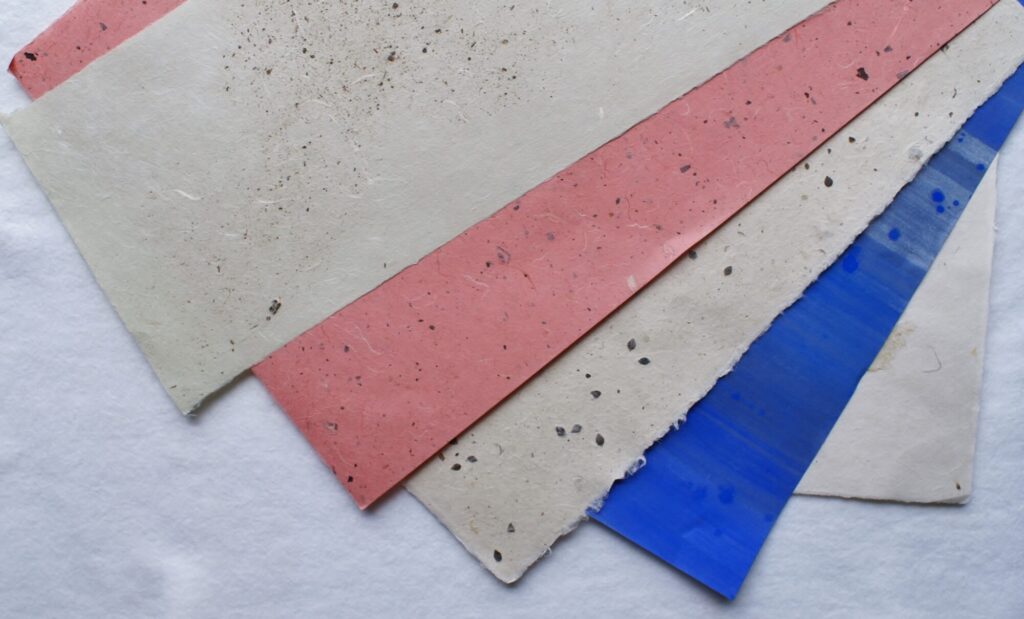

内山紙の原料は強くてしなやかであるコウゾが100%使用されており、強くて通気性や保湿力に優れており、日に焼けることがないため長期間保存に最適になっております

コウゾとは

クワ科の落葉低木。繊維は太くて長く強靱。

丈夫な紙ってことですね

コウゾの束を水に浸け、夜間に雪の上に置いて凍らせ皮を剥がしやすくする凍皮(とうひ)や多量の雪で発生するオゾンの漂白作用をうけて白くする雪さらしの作業があります

色々工夫がされているのですね!

すき舟に水をはり解きほぐした原料と繊維をくっつけるトロロアオイを入れて混ぜて紙漉き(かみすき)が行われます

トロロアオイとは

中国原産のアオイ科の植物で、日本へは室町時代に伝えられ、現在では我が国各地で栽培されている

紙漉き(かみすき)とは

すき舟に水をはり解きほぐした原料と繊維をくっつける“トロロアオイ”を入れて混ぜる

トロロアオイの粘液を加えるのですね!

水気をしぼって乾燥させると、天然の白に輝く紙が出来上がります

その技術を体験できるところってありますか?

あるよ!是非、体験してみてくださいね!!

内山紙の体験場所

| 事業者名 | 内容 | 事業者HP |

| かみすき屋 | 紙すき | http://kamisukiya.com/goannai |

内山紙の歴史や工芸体験の情報有難うございました

内山紙の“障子紙”が売られていますので良かったらぜひ!

伝統の障子紙とは良いですね!

はい、それでは#52 内山紙(うちやまがみ)についてのお話はここまで!

次回は#53 常滑焼(とこなめやき)を見ていきましょう

(参考)

・47都道府県 伝統工芸百科(丸善出版)

・調べる!47都道府県 伝統工芸で見る日本(同友館)

スポンサーリンクはじまり

スポンサーリンクおわり